Le détartrage dentaire : un geste essentiel pour préserver la santé bucco-dentaire

Le détartrage est un soin essentiel en dentisterie préventive et curative, visant à éliminer les dépôts calcifiés (tartre) présents sur la surface des dents et sous la gencive. Cette procédure, qui peut être pratiquée à différents stades, joue un rôle déterminant dans le maintien d’une bonne santé bucco-dentaire. Elle prévient non seulement l’apparition de gingivites et de maladies parodontales plus avancées, mais elle contribue également à l’esthétique du sourire. Cet article propose une vision complète du détartrage : sa définition, ses méthodes, la fréquence conseillée, les signes révélateurs d’un besoin de soins et les risques liés à l’absence d’intervention.

1. Comprendre le tartre

Avant d’aborder la question du détartrage, il est primordial de connaître l’origine du tartre. Il se forme lorsque la plaque dentaire – un biofilm de bactéries et de résidus alimentaires – n’est pas éliminée correctement par le brossage quotidien. Les minéraux naturellement présents dans la salive (phosphate, calcium, etc.) durcissent alors cette plaque, créant une couche calcifiée qui adhère à la surface des dents.

On distingue principalement deux formes de tartre :

- Le tartre sus-gingival : Visible au-dessus de la ligne gingivale, souvent de couleur jaune ou blanchâtre.

- Le tartre sous-gingival : Caché sous la gencive et plus difficile à détecter. Il peut avoir une teinte marron ou brunâtre.

L’accumulation de tartre s’accompagne généralement de bactéries pathogènes. Sans intervention, ces micro-organismes peuvent provoquer une inflammation progressive des tissus de soutien de la dent, menant à divers problèmes, allant de la simple gingivite à la parodontite sévère.

2. Les méthodes de détartrage

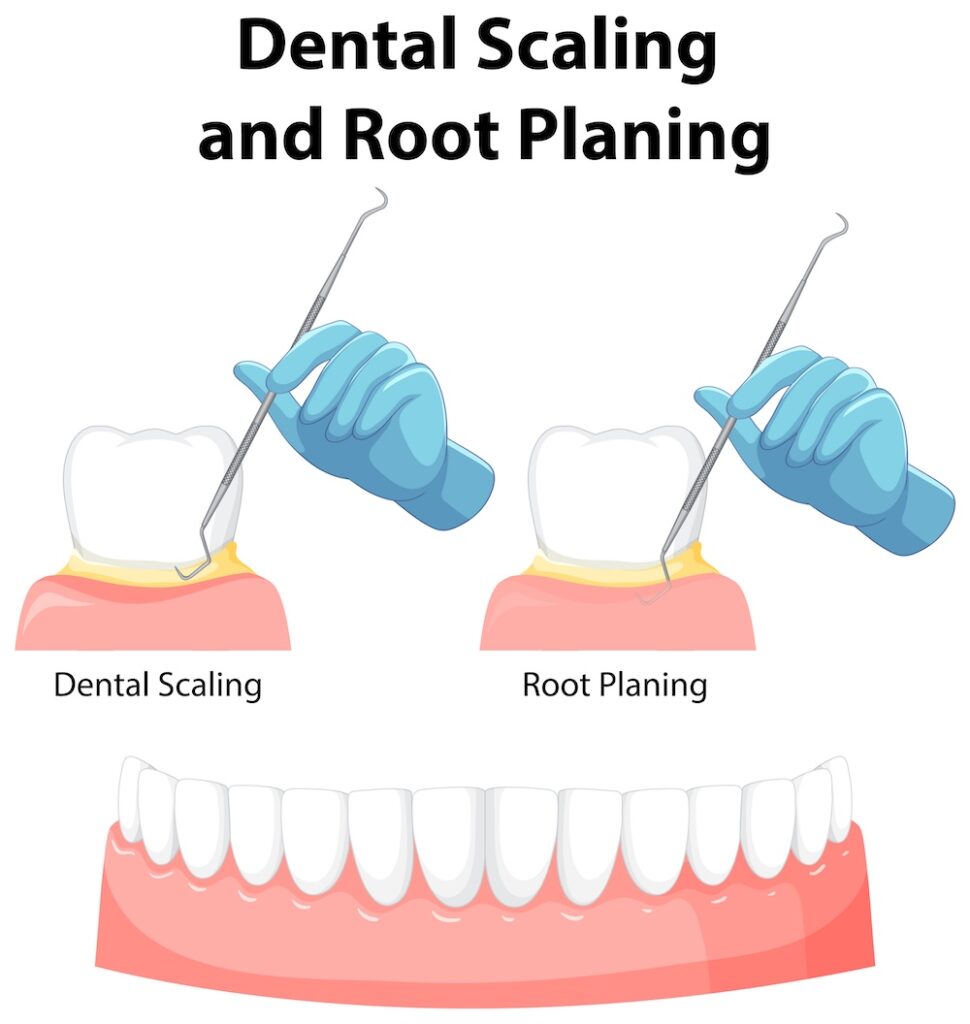

2.1. Approche manuelle

Le détartrage manuel consiste à utiliser des instruments métalliques conçus pour retirer mécaniquement les dépôts de tartre. Les curettes et détartreurs, grâce à leurs bords tranchants, permettent au praticien de « gratter » les surfaces dentaires. Cette technique requiert de la précision, notamment pour atteindre les zones sous-gingivales où les dépôts sont parfois profonds et difficiles d’accès.

Bien qu’elle puisse sembler plus longue, l’approche manuelle reste un standard, en particulier lorsque le tartre est très incrusté. Elle offre au professionnel la possibilité de contrôler précisément l’endroit et la pression de chaque geste, réduisant ainsi les risques d’irritation pour la gencive.

2.2. Détartrage ultrasonique

La méthode ultrasonique fait appel à un générateur de vibrations à haute fréquence, transmettant jusqu’à plusieurs dizaines de milliers d’oscillations par seconde. Cet embout vibrant fragmente les dépôts calcifiés, les décrochant de la surface dentaire. Pendant le processus, un jet d’eau continu nettoie la zone en évacuant les résidus et en refroidissant la pointe de l’appareil.

Très apprécié pour sa rapidité d’action, le détartrage ultrasonique est généralement bien toléré par les patients. Il s’avère particulièrement efficace pour éliminer de grandes accumulations de tartre, notamment au-dessus de la gencive. Toutefois, pour compléter le soin et atteindre les recoins sous-gingivaux les plus profonds, le praticien peut recourir à un passage manuel complémentaire.

2.3. Polissage : phase de finition

Une fois le tartre retiré, il convient de polir la surface des dents pour éliminer les taches superficielles résiduelles et obtenir un rendu plus lisse. Le polissage peut s’effectuer de deux façons principales :

- Polissage classique : Réalisé à l’aide d’une pièce à main munie d’une cupule et d’une pâte légèrement abrasive.

- Air polishing : Procédure plus récente, combinant un jet d’eau, de poudre (souvent à base de bicarbonate ou de glycine) et d’air sous pression. Cette technique supprime efficacement les colorations dues au café, au thé ou au tabac, sans agresser l’émail.

3. Produits et outils utilisés

Les techniques de détartrage et de polissage s’appuient sur différents produits et instruments :

- Poudres de polissage : Qu’il s’agisse du bicarbonate de sodium ou de la glycine, elles assurent une abrasion contrôlée des surfaces dentaires et aident à retirer les taches.

- Pâtes prophylactiques : Employées en fin de détartrage, elles présentent des grains plus ou moins grossiers, adaptés à l’état des dents et à la sensibilité du patient.

- Instruments à ultrasons de dernière génération : Le praticien peut ajuster l’intensité des vibrations en fonction de la zone à traiter, minimisant ainsi la gêne ou la sensibilité.

- Traitements antiseptiques : Dans certains cas, des bains de bouche à la chlorhexidine ou des applications locales sont recommandés pour réduire la prolifération bactérienne suite au soin.

L’objectif commun de ces méthodes et produits reste la préservation de l’intégrité de l’émail, tout en éliminant efficacement plaque et tartre.

4. Recommandations de fréquence

La périodicité du détartrage dépend de plusieurs facteurs, notamment l’hygiène dentaire quotidienne, les prédispositions individuelles (tendance à former du tartre plus ou moins rapidement), la présence de maladies gingivales ou parodontales, et le mode de vie (tabac, régime alimentaire).

Les directives générales conseillent :

- Un détartrage annuel pour un individu n’ayant pas de problème dentaire particulier.

- Tous les 6 mois, voire plus fréquemment, pour les patients sujets aux maladies parodontales, aux déchaussements ou présentant des risques accrus d’inflammation gingivale.

Plusieurs études épidémiologiques confirment qu’une prise en charge régulière par un professionnel de santé dentaire, associée à un brossage adéquat deux fois par jour et à l’usage d’accessoires comme le fil dentaire ou les brossettes interdentaires, contribue à réduire significativement les risques d’inflammation et de complications parodontales.

5. Signes d’alerte indiquant un besoin de détartrage

Il est essentiel de reconnaître certains symptômes qui peuvent traduire la nécessité d’un soin professionnel :

- Gencives qui saignent : Un saignement régulier lors du brossage ou du passage du fil dentaire signale souvent une inflammation due à la présence de plaque et de tartre.

- Gonflement ou rougeur gingivale : Des gencives enflammées et sensibles constituent un indicateur précoce de gingivite.

- Mauvaise haleine : Appelée halitose, elle est souvent causée par l’accumulation de bactéries sur et sous la gencive.

- Récession gingivale : Lorsque la gencive « recule » et expose davantage la racine de la dent, il existe un risque accru de sensibilité et de mobilité dentaire.

- Douleurs ou sensibilités récurrentes : Notamment lors de la consommation d’aliments froids, chauds ou sucrés.

Si l’on observe l’un ou plusieurs de ces signes, une consultation rapide chez le chirurgien-dentiste ou le parodontiste est indispensable.

6. Conséquences d’un défaut d’entretien

Ignorer la présence de tartre et repousser le détartrage peut avoir des répercussions importantes :

- Progression vers la parodontite : La gingivite non traitée peut évoluer vers une perte d’os et de soutien des dents, aboutissant à un déchaussement et, dans les cas sévères, à la perte d’éléments dentaires.

- Risques systémiques : Les bactéries parodontopathogènes peuvent passer dans la circulation sanguine et sont régulièrement associées à certaines affections générales (troubles cardiovasculaires, diabète mal contrôlé, etc.).

- Douleurs chroniques et inconfort : Une inflammation persistante génère souvent des sensibilités qui perturbent la vie quotidienne (difficultés à mâcher, douleurs spontanées, etc.).

- Impact esthétique : Un excès de tartre, associé à des gencives irritées, altère l’apparence du sourire et peut contribuer à la persistance d’une haleine désagréable.

En somme, le détartrage dépasse la simple visée esthétique : il représente une mesure de prévention cruciale pour la santé bucco-dentaire et pour le bien-être général.

Conclusion

La pratique du détartrage est l’une des pierres angulaires de la prévention des affections gingivales et parodontales. Mettant en œuvre des techniques manuelles ou ultrasoniques, complétées par un polissage soigneux, ce soin permet de maintenir des gencives saines, des dents propres et une haleine fraîche.

L’élimination régulière de la plaque et du tartre contribue non seulement à préserver l’intégrité de l’émail, mais aussi à éviter des complications plus graves, comme la parodontite ou la résorption osseuse. Ainsi, un suivi adapté chez le dentiste, une fréquence de détartrage ajustée à chaque individu et une hygiène quotidienne scrupuleuse représentent les piliers d’une bouche en bonne santé, pour un sourire à la fois esthétique et durable.

Crédit photo : Image de brgfx sur Freepik, Image de freepik

Article Précédent

Article Précédent Article Suivant

Article Suivant